先日(1月20日)に岡山ブログカレッジ(第21回) を開催しました。

共にブログを学んで楽しむ!をメイン・コンセプトにした、岡山のブログコミュニティです。

なお、僕も主催メンバーの1人です。(他の開催回はこちら → 岡山ブログカレッジ)

今回のテーマは、

『表現を多彩に!図解を学んで発信力を磨こう』

ということで、講師は図解屋をされている 行武 亜沙美(ゆくたけ あさみ)さんに努めて頂きました。

僕自身、最近とくに図解の重要性を感じていたので、今回の講座はかなり期待していたんですが、蓋を開けてみると期待以上!

正直に言うと、ここまで素晴らしい内容がお聞きできるとは思っていませんでした。

内容ももちろんですが、プレゼン自体も素晴らしく、久しぶりにシッカリと構成が練り込まれたプレゼンを拝見できたのも大きい収穫でしたね。

というわけで、今回の図解講座がプレゼン視点でどう素晴らしかったのかを、ご紹介したいと思います。

過去のプレゼンパターン

岡ブロも今回で21回目。

なので、これまでにも色んなプレゼンを拝見してきました。

もちろん構成も様々です。

以下にいくつか例を挙げてみます。

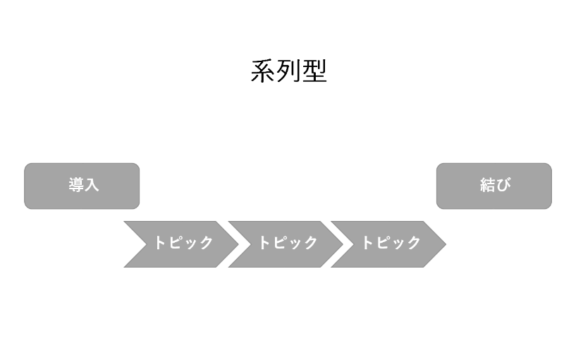

プレゼンパターン①:系列型

まずは「系列型」。

トピックスを、時系列や順序に沿って並べる構成です。

体験談や、手順の解説を中心にしたプレゼンでよく見るパターンですよね。

過去の岡ブロでも、この「系列型」が1番多かったんじゃないでしょうか。

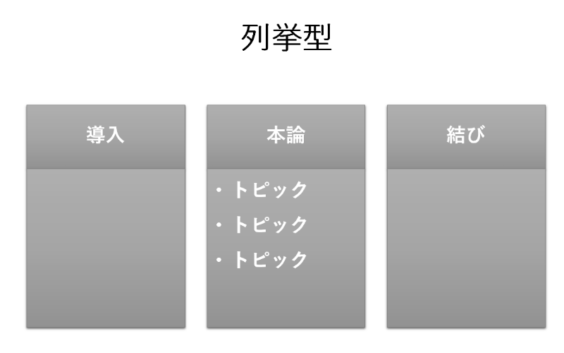

プレゼンパターン②:列挙型

次は「列挙型」。

挙型は、順序の無いトピックスを並列に挙げていく構成です。

特定のテーマを様々な側面から伝える構成なので、こちらもよく見かけますよね。

過去の岡ブロでも「列挙型」は、かなり多い構成でした。

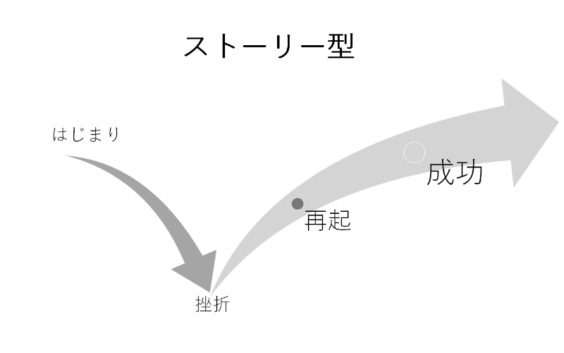

プレゼンパターン③:ストーリー型

ちょっと変わったパターンとしては「ストーリー型」があります。

海外のプレゼンターは、このパターンを使う人も多い印象ですが、日本人ではちょっと珍しいかも知れません。

過去の岡ブロでは、主催メンバーの生川さんが使ったパターンですね。

参考:情熱が持てない人に贈る「心底好きなもの」を探すためのレッスン 【第10回 #岡ブロ 】 | ブログのちから

なお、上の図は、あくまで「生川さんのストーリー」を表現したもの。

プレゼンを構成するトピックスは、ストーリー次第で変わります。

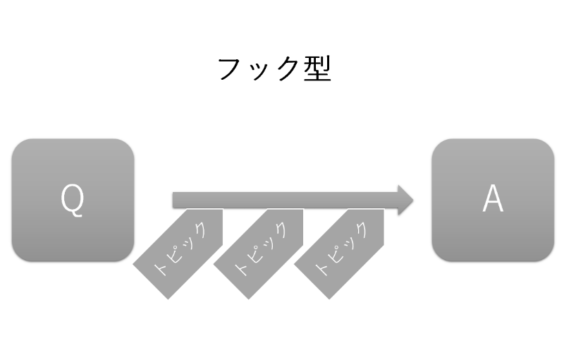

プレゼンパターン④:フック型

変わったパターンをもう1つ挙げるなら「フック型」というのもあります。

プレゼンの始めに、内容や答えが気になる「フリ」を入れ、プレゼンの最後まで引っ張る構成です。

テレビのバラエティ番組ではよく見かける構成ですが、プレゼンでは、ほとんど見たことがありません。

過去の岡ブロで言うと、外部講師の奥野 大児さんが使ったパターンですね。

参考:第4回 #岡ブロ で上手い講演に学んだブログライティング4つのテクニック | ブログのちから

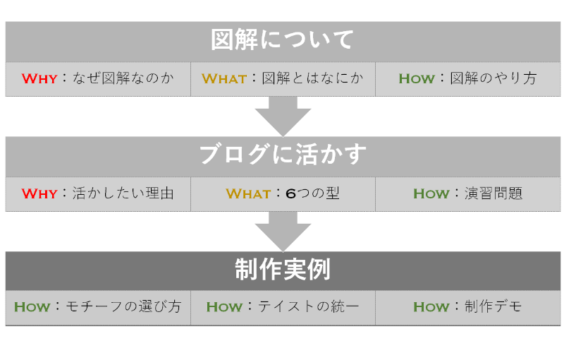

今回のプレゼンパターンは「ブレイクダウン型」

今回のプレゼンは「ブレイクダウン型」。

- 大きな視点から、具体的な視点へ

- 抽象的な内容から、具体的な内容へ

と言った具合に総論から始めて、各論へと落とし込んで行く構成ですね。

今回の講座は大きく次の内容で構成されていました。

- 図解の一般的な解説:マクロ視点

- ブログで活かすには:少し具体的な視点へ

- 具体的な実例:ミクロ視点

しかも、それぞれの視点で、

- なぜ(Why)

- なに(What)

- どう(How)

に、きっちりと分けて話が展開されていたので、内容が頭にスッと入ってきました。

これは、聞き手が知らない概念を解説するのに向いた構成ですよね。

また、トピックスの合間に小まめに質疑応答を入れることで、トピックごとに脱落させない工夫もされていましたね。

(それでいて、プレゼン全体をきっちりと時間内に収めるという)

この辺りも含めて参考になるポイントが散りばめられたプレゼンでした。

図解とは思考法でもある

(これは事前に構成をシッカリと練り込んだんだろうな。)

そう思って、休憩中、講演後の打ち上げを通じて、講師の亜沙美さんに話をお聞きしたんですが、「プレゼンの構成は特に意識して無かった」と仰られたのには驚きました。

ただ、「図解を作る過程」を考えると、図解に慣れている人なら意識しなくても練り込まれた構成が作れるというのも、納得できる気がします。

図解で身に付くのは「ビジュアル化」だけじゃない

図解と聞くと「ビジュアル表現」に目が向きがちですよね。

ただ、図解を制作する過程では、

- 情報収集

- 整理

- 関係性の明確化

- ビジュアル化

というステップを踏みます。

「ビジュアル表現」に落とし込むのは一部の工程にすぎません。

実はその前の「考える」ステップが大事なんです。

図解はフレームワーク思考に近い

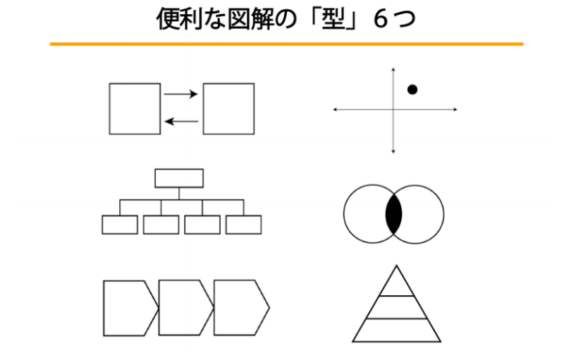

また、図解では「情報収集~図解のラフを作る」という過程で、いくつかの「型」に当てはめてみることが多々あります。

この「型に当てはめながら考える」というのは、フレームワーク思考に近いかなと。

講師の亜沙美さんが、

- 「図解は思考の助けになる」

- 「図解を学ぶとブログの文章を書くのが楽になる」

と仰られていたんですが、図解を作るときの「思考の過程」と、色んな図解を作る過程で「多くの型に触れる」という辺りにポイントがあるからなんでしょうね。

もちろん、プレゼンも同じですよね。

情報を整理して、受け手に伝えるのに適した型へ落とし込む。

この流れは、図解だけじゃなく、ブログやプレゼンでも活かすことができるというわけです。

最後に

というわけで、今回は行武 亜沙美さんの図解講座を、プレゼン視点からご紹介してみましたがいかがだったでしょう?

図解はブログにもプレゼンにも、以下の点で活かせるスキルだ、ということがお解り頂けたんじゃないでしょうか。

- 情報の整理

- 適切な構成

- ビジュアル表現

1粒で3度おいしい図解。

- ブログを運営している

- プレゼンの機会がある

そんな方は、ぜひ図解を学んでみてはいかがでしょう。

以上、参考になれば幸いです。

次回の岡ブロ

次回(2月17日)の岡ブロは、テーマについてみんなでワイワイ話す「座談会」形式です。

テーマは『動画』。

ここのところ、某有名インフルエンサーさんの、

- ブログは「オワコン」

- これからは動画

との発言を皮切りに、動画に力を入れ始めたブロガーさんも見かけるようになってきましたよね。

そこで次回の岡ブロでは、

- 実際のところ、動画ってどうなの?

- 本当にブログはオワコンなの?

そんな話ができたら良いなぁと思っています。

- ブログはオワコン発言を聞いてちょっと不安

- 本当に動画を始めるべき?

- 動画?それなら自分に語らせて!

そんなあなた。

ぜひ一緒に『動画』について語り合いましょう。

なお、詳細はこちらをご確認下さい。

ブログvs動画?今の伝え方を考える座談会。第22回岡山ブログカレッジは2月17日に倉敷美観地区「かも井」で開催 | アナザーディメンション

2019年2月17日に開催する、第22回岡山ブログカレッジの開催告知記事です。「ブログvs動画?今の伝え方を考える座談会」ということで、2018年後半から流行の兆しを見せている、動画での情報発信について考えたいと思います。会場は美観地区内の飲食店「かも井」です。

estpolis.com

岡ブロ Web版

これは気になる!

でも、、、

- 遠くて参加できない。。。

- 日程が合わなくて。。。

- 仕事が忙しくて。。。

そんな方のために、岡ブロはWeb版をご用意しました。

当日のライブ配信、開催後のアーカイブの視聴もできますので、当日の参加は難しいという方は、こちらをご利用下さい。

ブログをもっと楽しく!

をモットーに、岡山で毎月開催しているブログ勉強会「岡山ブログカレッジ」のWEB版です。

遠方なので岡山まで足を運べない・子育てなどで時間がとれない方に、過去開催のアーカイブ配信・ライブ配信の視聴・運営の裏側(不定期)、などをお届けします

note.mu

以上です。

岡ブロ参加者のレポート記事

なお、今回の開催内容が詳しく知りたいという方は、岡山ブログカレッジに参加頂いたみなさんのレポート記事を参照して下さい。

参加者のみなさん

coming soon!